早期阅读与王蒙的审美“启蒙”

文 / 温奉桥

阅读史的本质是作家的精神史、成长史,而早期阅读本质上是一种非自觉阅读,对于作家的影响则更具本源性和原生性。王蒙的早期阅读,尤其如此。首先需要说明的是,本文所说的“早期”阅读,主要是指王蒙的童年和少年时代,也即1949年新中国成立之前的阅读。

王蒙在其自传《大块文章》中有一段引人注目的话:“我注定了不能像钱钟书那样高耸,像冯宗璞那样清纯,像汪曾祺、贾平凹那样幽馨,像铁凝那样甘甜,像王安忆那样精细专注,像莫言那样自由,像张承志那样忧愤……”[1] 又说:“我不是索尔仁尼琴,我不是米兰·昆德拉,我不是法捷耶夫也不是西蒙诺夫,我不是(告密的)巴甫连柯,不是(怀念斯大林的)柯切托夫,不是(参与匈牙利事件的)卢卡契,也不是胡乔木、周扬、张光年、冯牧、贺敬之,我同样不是巴金或者冰心、沈从文或者施蛰存的真传弟子,我不是也不可能是莫言或者宗璞、汪曾祺或者贾平凹,老李锐或者小李锐……我只是,只能是,只配是,只够得上是王蒙。”[2] 在这里,王蒙无疑重视并强调了他的独特性乃至唯一性。那么,王蒙的这种独特性、唯一性从何而来?也就是王蒙何以成为“王蒙”?王蒙之为“王蒙”的内在根据何在?

一

曾有人问海明威对于一个作家来说“最好的早期训练是什么?”海明威答曰:“不愉快的童年。”[3] 童年,不仅蕴含着一个人全部人生的最初“秘密”,对于一个作家而言,童年经验更是取之不尽的创作“源泉”,构成了理解其文学世界的一把密钥。

童年对王蒙的影响是复杂的。一方面,王蒙的童年是不幸的,虽然他出生在北京一个知识分子家庭,他的父亲王锦第毕业于北京大学哲学系,后留学日本东京帝国大学,母亲董敏北京大学肄业,可谓书香之家。但是由于父母长期不和,家中“经常发生可怕的争吵”[4],因此,王蒙自小生活在一个充满纷争的家庭里,这在《王蒙自传》中都有详细记载。事实上,小说《活动变人形》中的“热绿豆汤”事件,其实是王蒙童年生活的真实写照。方蕤(即王蒙夫人崔瑞芳)在《我的先生王蒙》记录了幼年王蒙“逛棺材铺事件”:因为害怕父母吵架,王蒙放学后不愿回家,宁愿一个人在马路上闲逛,“七岁时有一次,他漫无目的走在西四牌楼的南北大街上……无聊的他,看到路边的一家棺材铺,顺手推门走进去,看看这口棺材,又看看那口。突然问道:‘掌柜的,您的这个棺材多少钱?’店铺掌柜惊讶地看着这个小孩。‘你这小兄弟问这个干什么?还不快回家。’”[5] 父母不和在王蒙幼小心灵留下了沉重的阴影和创伤记忆。方蕤曾多次提到幼小王蒙充满“惊恐”的眼神。成年后,王蒙也多次声称“我没有童年”,以至晚年王蒙在回忆童年生活时仍用了“如同梦魇”的字样,[6] 这种创伤性体验和记忆——借用弗洛伊德的说法,是一种“永久的扰乱”[7] ——在一定程度上构成了王蒙喜欢阅读和文学的潜在动因。王蒙后来走向革命、走向文学创作,在一定程度上可视为对童年创伤的一种修复。

另一方面,对于自幼喜欢文学的王蒙而言,他又是一个生活在“落后的野蛮的角落里的宠儿”[8]。对王蒙早期阅读产生影响的,主要是王蒙的姥姥、母亲和姨母。由于各种原因,王蒙的姥姥、姨母与王蒙一家生活在一块。王蒙的姥姥虽没有上过学,但是能背诵《千家诗》中的不少诗篇,也能背诵《红楼梦》“眼空蓄泪泪空垂”之类;王蒙的母亲,早年毕业于河北沧县二中,后来上过大学预科,接受过五四新思想的影响,喜读冰心、巴金、徐志摩,而真正担当了王蒙阅读“引路人”角色的,是他的姨母董效。据王蒙《半生多事》记载,他的姨母在姥姥、母亲和姨母三人中,最有“才华”,也“最喜读书”,由于常年守寡,以读书打发时间,排解烦闷,“有一点小钱,就去租书摊去租书”,不但会背唐诗,尤喜读当时的流行小说,诸如张恨水、耿小的、刘云若等人的言情小说,郑正因、宫白羽、还珠楼主等人的武侠小说都看过。更重要的是,对冰心、庐隐、巴金、鲁迅等新文学作家“都极表尊重”[9]。因此,王蒙的姨母就不自觉担当了幼年王蒙的文学启蒙老师,特别是在辅导王蒙的小学作文时,常常喜欢使用一些新文学的词,什么“潺潺的流水”“皎洁的明月”“满天的繁星”之类,这对幼年王蒙的文学趣味产生了潜移默化的影响。

当然,这些最多算是王蒙的早期阅读“前史”,尚构不成真正意义上的文学阅读。但是,这种家庭的熏陶,对幼年王蒙是很重要的。

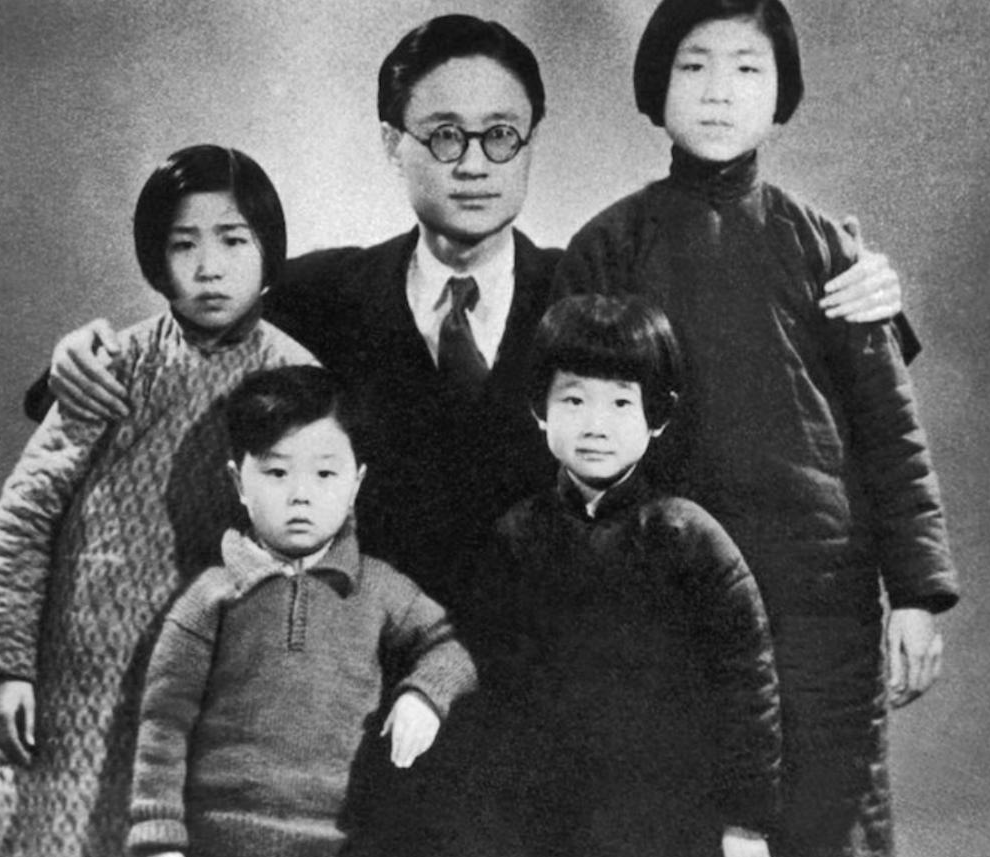

幼年的王蒙与家人

二

陆文夫曾说,王蒙首先是个“诗人”。从王蒙个人禀赋、个性气质来看,这个说法是有一定道理的。然而,对于一个作家而言,阅读对其个性的形成,似乎更为重要。毋庸讳言,文学创作需要天赋,而天赋是无法传授也是无法后天习得的。然而,美学趣味、价值取向乃至艺术技艺等则都与后天的阅读特别是早年的阅读,有着深刻的内在关联。

王蒙自幼天资聪慧,博览强记,童孩时代即表现出了性敏早慧的特点,记忆力超群,语言能力、文学感觉皆属一流,特别是幼年王蒙对许多事物都表现出超常的敏感性,例如小学二年级时,王蒙就思考“‘我’是从哪儿来,到哪儿去”“死是怎么回事”[10] 这类显然超出其年龄,甚至带有某种终极性的问题。同时,王蒙很小就表现出独特的感受力和想象力,两岁时在乡下午睡被梦境吓醒,醒来“闻到了秋梨的气息”。三岁时,夜间听到马匹吃草声,“闻到了甘草和青草的气息”[11]。王蒙的夫人崔瑞芳说王蒙从小具有文学“天赋之才”[12],此言非虚。

其实,所谓天赋、天才,并不是什么神秘的东西,更不是什么先验论、唯心论,刘勰在《文心雕龙》中说:“文章有学,能在天资。”人的“天资”是有区别的,这一点在科学上很容易证明,例如智商。天才,其本质是一种神经活动的超常性、特异性,即叔本华所说的是“感受系统和认识活动的优越”[13]。康德则把天才称作“天生的心灵禀赋”,其本质是“一个主体在他的认识诸机能的自由运用里表现着他的天赋才能的典范式的独创性”[14]。“天才”的首要表现是感受力,其次是记忆力和想象力,“天才”生成的因素主要是遗传、优生和病变[15]。王蒙的“天赋之才”,本质源于其敏感多思的先天个性。然而,天赋也需要机遇,更需要解锁和激活。

第一次唤醒王蒙文学感觉的是一本极普通的中学生读物——《中学生模范作文读本》。王蒙曾多次回忆道:二年级后半学期,为了作文课的需要,我买了一本《模范作文读本》。给我印象最深刻的是范文中对于月亮的描写,可以说,我从此对月亮有了感觉,有了情绪,有了神往。“皎洁”“团栾”“清辉”“玉兔”“一轮”“一弯”“如盘”“如眉”“浮云掩月”“月明如水”……都使我沉醉入迷。[16]

今天看来,《中学生模范作文读本》基本是一本粗糙(甚至每篇作品都没有作者署名)、芜杂的中学生作文选,共分“游记”“日记”“书信 诗歌”三个部分,其中,“游记”7篇,“日记”52篇,“书信 诗歌”47篇(首)。然而,恰恰是这样一本《中学生模范作文读本》,为幼小的王蒙在现实之外打开了另一窗户——文学,看到了现实之外的另一种风景——文学的风景。例如,“日记”篇之《春塘》:“温柔的风缓缓的吹着,初青的垂杨袅娜地摇荡。一声婉转的莺鸣……这些……暗示着春之神已降到人间。”再如《春之微笑》:

在碧蓝的天幕笼罩之下,有一个幽静美丽的地方,一片铺在下面的绿地毯上,点缀着红的、黄的、紫的各色的花。那杨柳,她穿着绿色的舞衣,轻轻的舞动着。树上的小鸟唱着幽雅的歌。微风在空中盘旋飞舞着。从那边,望过去,那云是那么的红而鲜明,大概太阳先生快要探出头来了。但是这里并没有一个人。[17]

以及《送春》:

春天去了!花谢尽了!树荫浓了!柳梢绿了!一切都变!一切都变了!我在这苦闷凄怆的宇宙中,只得洒着清泪,惋惜她的离去。

看呀!那篱边的蔷薇,和暖的清风,将她悄悄地偷出短墙。送到那无边的尽头去了!

听呀!那枝头的黄莺,梁间的紫燕,唱着清脆的歌曲,欢送她的行路。那杜鹃,那布谷,血啼的叫个不住,如她的慈母,如她的情人,总是挽留不住!

啊!人送春虚;春送人实,桃花谢了,有再开的时候,春天去了,有再来的时候,我们的青春去了,永不回头!我们的青春去了,永不回头![18]

这类“作品”特别是其中少年特有的敏感与对自然景物的描写,虽然有点“为赋新词强说愁”的意味,但也显然契合了王蒙此时的阅读和欣赏水平。可以说,《中学生模范作文读本》像闪电般击中了少年王蒙那颗敏感的心。王蒙回忆这段经历时曾言:“童年阅读对我最大的影响是对于语言文字的热爱。”[19] 事实上,这仅仅是非常外在的一个方面,更重要的意义在于,《中学生模范作文读本》第一次触发了王蒙的语言和想象能力,并最终唤醒了王蒙的审美感觉,甚至某种朦胧的生命意识。自《中学生模范作文读本》始,王蒙的生命之弦、文学之弦开始颤动。以至于童年的王蒙看到人家大门上“又是一年芳草绿,依然十里杏花红”的对联,特别是“芳草绿”“杏花红”,也让他“联想到了儿时学过的模范作文”。[20]

显然,王蒙此时的阅读尚谈不上自觉,更谈不上获取知识、拓展经验之类,完全是一种偶然中的相遇与契合。然而,正是这种纯粹的无功利阅读,最能体现一个阅读者的个性气质与审美兴趣,因为在这种心态下,阅读主体的所谓“期待视野”尚处于一种混沌状态,也可以说尚未形成,正是这种看似偶然的契合和激活,体现了作家的自然禀赋和本性。遇见与契合,照亮了王蒙的心灵和精神世界。按照接受美学的观点,此时王蒙的“读者视野”正与《中学生模范作文读本》的“文本视野”,处于一种理想的“视野融合”状态,恰如普莱所说:“在和一本书的遭遇中,那最不同于一般的事实就是你和它之间障碍的消除。你处于它之中;它处于你之中;不再有外在或内在。”[21]《中学生模范作文读本》第一次为王蒙打开了一个完全不同的世界,也使王蒙第一次体验到了文学带给他的完全不同的感受。

三

如果说《模范作文读本》还仅仅是王蒙文学阅读的初级触媒的话,那么真正构成王蒙早期阅读的其实是《唐诗三百首》《千家诗》《道德经》《孝经》《大学》《花间词》等,及至晚年,王蒙仍能大段大段地背诵《道德经》《孝经》《大学》中的内容,特别是《唐诗三百首》,对于王蒙审美趣味的养成尤为重要,王蒙真正意义上的文学“启蒙”,由《唐诗三百首》达成。

《唐诗三百首》自诞生以来,几乎可以被视为中国人最重要也是流传最广的文学读物,它对中国人的影响无论怎么评价都不过分。众所周知,《唐诗三百首》是蘅塘退士(即孙洙)有感于此前《千家诗》的“工拙莫辨”,“专就唐诗中脍炙人口之作,择其尤要者……录成一编,为家塾课本,俾童而习之,白首亦莫能废”。[22] 故其初衷在于识字名物,其宗旨是“兴行教化”。但是,显然《唐诗三百首》对后世的影响远不止于此,特别是其“清醇雅正”的文化取向和审美风格,对后来中国人审美趣味、人文素质乃至品德教化的养成,都产生了深远影响。《唐诗三百首》虽专为初学孩童而设,但在蘅塘退士生活的时代,王士禛的神韵说、沈德潜的格调说和袁枚的性灵说正昌兴诗坛,受此影响,无论是题材还是风格,《唐诗三百首》都表现出某种包容性和多样化,例如,既有李白《静夜思》、杜甫《江南逢李龟年》、王维《鹿柴》、孟浩然《春晓》、柳宗元《江雪》、贺知章《回乡偶书》、王昌龄《芙蓉楼送辛渐》、王翰《凉州词》、张继《枫桥夜泊》等脍炙人口之作,也有李商隐《无题》(六首)、《锦瑟》等略为晦涩深雅之作,又有元稹《遣悲怀》之类悼念亡妻的至情至性之作。更重要的是《唐诗三百首》众体(古体诗、律诗、绝句和乐府等)兼备,加之分体编排,循序渐进,且所选诗歌大多浅近易懂,易于成诵,非常适宜儿童习诵。事实上,《唐诗三百首》成了中国人最重要的文学启蒙读物。

王蒙坦言,对他影响最深的是古典诗词,其中最重要的则是《唐诗三百首》。王蒙自六岁开始背诵《唐诗三百首》,这种无功利、无目的的童年阅读,显然带有更多精神性和心灵性。《唐诗三百首》对王蒙的影响,不仅仅是情感唤醒和激活,更是作为审美“基因”融入其生命之中,并最终影响其创作——当然,这种影响是极其复杂、曲折、多样的。

王蒙在谈到童年阅读时,几乎每次都谈及诵读《唐诗三百首》的情景:

我曾热衷于背诵《唐诗三百首》,至今我认为此书是真正对我有益的少数几本书之一。治疗我的精神危机的方法便是学习、读书、背诵书。“春眠不觉晓,花落知多少……”我读得明白,“床前明月光,疑是地上霜……”我也懂。“蜀僧抱绿绮,西下峨嵋峰”与“吾爱孟夫子,风流天下闻”我则不解其意,但也兴高采烈地背诵得紧。“返景入深林,复照青苔上”,王维的句子我略有所感。另两句“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”我则感受真切,离别是很遗憾的喽。张九龄的“海上生明月”我也极欣赏,虽然那时我并没有看到过海,也不知道海上月出的情景。[23]

可见《唐诗三百首》对王蒙的影响之深且巨。

对一个作家而言,早年的文学阅读,“其意义并不在知识习得,甚至也不在思想的接纳,更多的只是一种感觉的甦生”[24]。对于童年的王蒙而言,首先“甦生”的,是《唐诗三百首》令其“着迷”的语言之美,特别是韵律之美,“汉语的平仄四声,抑扬顿挫,句式的罗列反复……文字的美轮美奂却无定解,都使背诵与阅读,变得如此快乐迷人控制人,如歌咏如唱赞美诗,如颂咒语如祷告上苍”[25]。再者,《唐诗三百首》近半诗歌是山水田园诗,这在很大程度上帮助王蒙完成了对自然的感知和发现。

就如布鲁姆所言,阅读的本质是自我“扩张”[26],是“帮助你确立自己”[27]。如果说,王蒙小学三年级时,初读叶圣陶的《稻草人》与王尔德的《快乐王子》,第一次从文学中感觉到了“语言的力量,故事的力量”——之所以如此,是因为“这两本童话书有一种共同的调子,表达社会的不公与善良的无奈”[28]。客观而言,这种共鸣更多源于一种人的自然天性即“人性”——那么,《唐诗三百首》则在真正意义上“培养了王蒙的语言感觉,使其获得了最初的语言经验”[29],并在很大程度上形塑了王蒙的审美趣味和价值取向。

四

如果说《模范作文读本》《唐诗三百首》启蒙、培育了王蒙最初的文学情愫的话,那么,对王蒙“情感结构”形成的真正的“催化剂”,则是其少年时代对革命理论,特别是左翼文学与苏俄文学的阅读与接受,这是王蒙之为“王蒙”的最关键因素。

在这一过程中,王蒙平民中学的同学、地下党员何平,扮演了王蒙另一“引路人”角色,对此,王蒙在其自传及其他文章中多次谈及:“少年时代照亮了、燃烧起我的灵魂的,是比我高4个年级的本校垒球明星何平家里的藏书。”[30] 王蒙在何平的引导下,不但阅读了毛泽东的《论联合政府》、华岗的《社会发展史纲》以及《中国土地法大纲》等,还阅读了赵树理、康濯、马烽、贺敬之等人的作品;第一次接触到了苏联的《士敏土》《铁流》《虹》等革命文学作品,以至后来王蒙将何平的家称之为“地下党员培训图书馆”[31] ——“艾思奇的《大众哲学》,令我豁然贯通,无往而不利。华岗的《社会发展史纲》令我参尽天机天条,……一读此书立即觉得是正义在胸,真理在手。……毛泽东的《新民主主义论》,使我认识到革命道理的明快简洁,胸有成竹。黄炎培的《延安归来》,使我内心充满希望与对革命的拥戴。”[32] 这类革命理论的阅读,为王蒙打开了另一个完全崭新的世界,在最初的意义上形塑了一个革命的王蒙。

其实,在阅读这些革命理论著作之前,王蒙首先接触的是共产党人李新。李新是王蒙父亲的朋友,据王蒙回忆,1945年日本投降不久,一天晚上家里忽然来了一位“尊贵的客人”——共产党人李新,李新时为北平军事调处执行部共产党方面首席代表叶剑英身边的工作人员——这也是王蒙接触到的第一个共产党人。从李新身上,幼小的王蒙不但“体会到一个全新的思考与做人的路子”,更重要的是,李新“全然不同的思想方法与表达方法,他的一切思路的创造性、坚定性、完整性、系统性与攻无不克战无不胜的威力,使我感到的是真正的醍醐灌顶,拨云见日,大放光明。”[33] 王蒙不但被李新“文质彬彬”的气质和风采所吸引,更为李新身上体现出来的共产党人的全新理想特别是“新名词,新思想,新观念”[34] 所深深折服,少年王蒙对革命理论和左翼文学的亲近,也就自然而然了。

在此影响下,王蒙的阅读兴趣悄悄发生了大的转向,从最初的《礼记》《孝经》《论语》《道德经》等,转向了鲁迅、茅盾、巴金、老舍、丁玲等左翼作家,鲁迅的《祝福》《故乡》,特别是《风筝》《好的故事》,茅盾的《子夜》《腐蚀》,巴金的《灭亡》,曹禺的《日出》《北京人》,丁玲的《莎菲女士的日记》《水》等,都深深打动了幼小的王蒙的心。王蒙之革命作家的底色,在其童年时代的阅读之中即已悄然形成。

与此同时,王蒙还在何平家里第一次接触到了苏联文学。众所周知,王蒙的知识结构中存在着重要的苏俄元素,在当代作家中,似乎还没有哪位作家像王蒙那样具有浓重的“苏俄情结”。而王蒙“苏俄情结”的第一粒“种子”,则是他12岁时在何平家里埋下的。在这里,王蒙不但第一次知道了卡达耶夫的《孤村情劫》《妻》、瓦西列夫斯卡亚的《虹》,更重要的是阅读了革拉特珂夫的《士敏土》、奥斯特洛夫斯基的《钢铁是怎样炼成的》,以及法捷耶夫的《毁灭》和绥拉菲摩维奇的《铁流》等一大批苏联经典革命文学作品。王蒙后来曾深情地说“苏联文学给我的影响说也说不尽。我不仅是从政治上而且是从艺术上曾经被苏联文学所彻底征服”[35]“我之走向革命走向进步,与苏联文艺的影响是分不开的,我崇拜革命崇拜苏联崇拜共产主义都包含着崇拜苏联文艺”[36]。特别是《青年近卫军》《士敏土》《钢铁是怎样炼成的》等,给王蒙留下了终生难忘的印象,王蒙更是将《钢铁是怎样炼成的》视作青年人“革命的圣经”[37]“无产阶级的革命教科书、生活教科书”[38]。苏联文学对王蒙文艺思想、审美趣味、文学创作等都产生了深刻影响。对于法捷耶夫王蒙更是情有独钟,视其为“浪漫的深情的一代革命作家的代表”[39],并称法捷耶夫为他文学创作的第一个“老师”,创作《青春万岁》时,更是一遍一遍地阅读《青年近卫军》。后来,王蒙在回忆这段阅读苏联文学的经历时,曾深情说道:“是爱伦堡的《谈谈作家的工作》在五十年代初期诱引我走上写作之途。是安东诺夫的《第一个职务》与纳吉宾的《冬天的橡树》照耀着我的短篇小说创作。是法捷耶夫的《青年近卫军》帮助我去挖掘新生活带来的新的精神世界之美。”[40] 甚至,在更深的意义上,王蒙创作中的某种“乌托邦精神”,可以追溯到其少年时代对苏俄文学的阅读与接受。

对作家而言,其创作的发生极其复杂、潜隐,除了先天性个人因素外,阅读是另一重要“本源”,因为早期阅读并不带有功利性和设计性,它在更根本的意义上形塑并制约着作家及其创作。曾有学者指出:“王蒙的理论情结乃是延安文学精神,不过是一个已经跨过了延河的比较开放、善于变通的延安文学精神。”[41] 也有学者认为“王蒙是革命队伍里的先锋派”[42],这既与王蒙的艺术禀赋有关,更与王蒙的成长经历、知识结构特别是早期阅读,有重要的内在关联。可以说,王蒙的早期阅读不但深刻影响了其审美趣味,更制约着其文化立场和价值取向,并最终积淀为某种精神结构,也就是说,早期阅读在一定意义上决定了作家王蒙的“诞生”及其创作的整体样貌。

本文系国家社科基金项目“王蒙阅读谱系与创作资源研究”(24BZW134)阶段成果。

(作者单位:中国海洋大学王蒙文学研究所)

图源:网络

本文刊载于《粤海风》2025年第2期(163)

作者简介

温奉桥,博士,中国海洋大学文学与新闻传播学院教授、博士生导师,中国海洋大学王蒙文学研究所所长,中国作家协会会员、中国文艺评论家协会理事、中国当代文学研究会理事、山东省中国现代文学研究会副会长、山东省文艺评论家协会副主席、青岛市文艺评论家协会主席。剑桥大学、斯坦福大学、华盛顿大学访问学者。出版《王蒙文艺思想论稿》《王蒙十五讲》等20余部,在《文学评论》《中国现代文学研究丛刊》《当代作家评论》《小说评论》等发表论文130余篇,多篇论文被《新华文摘》、“人大复印资料”全文转载。主持国家社科基金项目、教育部、山东省等科研项目10余项,获教育部高等学校科研优秀成果二等奖、山东省社科优秀成果二等奖、山东省“刘勰文艺评论奖”等学术奖励10余次。2009年入选“教育部新世纪优秀人才支持计划”。

打开“西海岸传媒”看评论