薛家岛街道:“融合领航 四聚赋能”绘就社区善治新图景

近年来,薛家岛街道新港山路社区以“候鸟式”新市民占比高、治理需求多元为切入点,依托专业社工精准施策引领志愿服务全域织网,双向激活社区善治与居民自治,打造专业性与群众性互融共生的基层治理新范式,创新践行“专业社工+志愿服务”融合模式。

通过聚合人才强支撑、聚合民意优服务、聚合民智促共治、聚合品牌树标杆,探索出一条多方协同、双向赋能的基层治理新路径。作为山东省委社会工作部党建引领“专业社工+志愿服务”融合试点社区,其经验做法为城市基层治理现代化提供了可借鉴的“新港样本”。

聚才赋能强基,构筑治理人才矩阵

党建引领,构建人才体系。“新港山路社区党委以‘红色引擎‘为核心,构建“高校专家+本土骨干+社会力量”立体化人才体系。”薛家岛街道办事处社区建设中心主任戎洪兴告诉记者,社区与青岛理工大学合作设立“高级社工师工作室”,制定《专业社工+志愿服务基本规范》,有效将高校智力资源转化为基层治理创新动能。

新港山路社区实施“本土人才培育计划”,推动9名社区工作者考取社工证,组建“两专工作队”,聘请全国劳动模范、中国好人于义睦等10位志愿服务导师,开设“志愿服务生态链赋能特训营”,孵化300名“全能型”志愿者,形成“高校智库定向赋能、本土社工精准执行、志愿者广泛参与”多元人才格局。

社区通过政企社联动凝聚力量。搭建“双报到”平台,动员辖区企业员工、高校学生、新就业群体注册志愿者,形成多元治理力量。与青岛真情巴士集团共建“善者同行”项目,高校社工专业学生定期入驻社区,实现教学与治理的良性循环。

聚民问需优服,打造民生贴心服务

“我们通过多维问需精准捕捉需求,构建‘线上+线下‘民意收集网络,线上依托居民微信群鼓励反馈,线下开展’敲门问需‘行动与各类座谈会,梳理出多类高频需求。” 薛家岛街道办事处新港山路社区党委书记范偌为告诉记者,以外卖骑手群体为例,社区联合多方定制“港骑新”六大暖心服务体系,实现从“碎片化需求”到“系统化解决方案”的治理升级。

同时,社区通过靶向设计服务套餐。以居民需求为导向打造“服务矩阵”,为新市民群体推出“候鸟有家”融合项目,针对老年群体设立“银龄学堂”,并引入“服务积分银行”机制,实现“需求收集—服务设计—激励反馈”闭环管理。

聚智共治创新,共绘治理生态新篇

角色赋能,激发新市民活力。“社区创新‘五大员‘治理角色,引导外卖骑手、商户等深度参与社区治理,如上报安全隐患、提供送餐服务、宣传政策、调解纠纷、收集信息等,实现身份蜕变。” 范偌为介绍。

此外,社区通过机制创新促进高效协作。建立“专业社工+志愿服务”协同机制,社工团队负责需求调研等,志愿者执行具体服务。开设 “邻里议事会”,吸纳居民建议,并推行“治理积分兑换”制度,激发居民“主人翁”意识。

聚力铸品扩效,树立治理标杆示范

通过品牌项目,凝聚共识。据了解,社区聚焦居民需求培育了“港骑新”“候鸟有家”“心桥解忧”等品牌项目,其中,“港骑新”服务品牌成为新就业群体融入社区的“粘合剂”,“候鸟有家”项目增强外来人员归属感,“心桥解忧”项目高效化解矛盾,成为基层矛盾调处的“标杆项目”。

同时,通过品牌场景提升服务质感。社区整合党群服务中心资源,打造“15 分钟服务圈”特色场景品牌,如“雷锋宣传角”“YEAH 归人”青年夜校、“共享生活坊”等,使社区服务从“功能叠加”升级为 “品牌聚合”,形成独特治理新体验。

此外,还通过品牌文化厚植共治认同。社区深耕“雷锋文化”与“新市民文化”,开展“雷锋故事”宣讲等活动,营造“人人参与治理、人人共享成果”的社区风尚。如今,社区志愿服务时长年均超2万小时,居民满意度达97%,品牌文化成为凝聚民心、推动共治的 “精神纽带”。新港山路社区的实践表明,基层治理核心在于专业化、制度化、精准化与品牌化。未来,社区将持续深化“专业社工+志愿服务”融合模式,让“聚人才、汇民意、集民智、树标杆”成为基层治理常态,让“志愿红”与“社工蓝”成为基层治理亮丽底色,贡献更多“新港智慧”。

《“专业社工+志愿服务”基本规范》论证会.

港骑新驿站:热餐暖胃聚 “骑” 心。

港骑新驿站:热餐暖胃聚 “骑” 心。

矛盾调解。

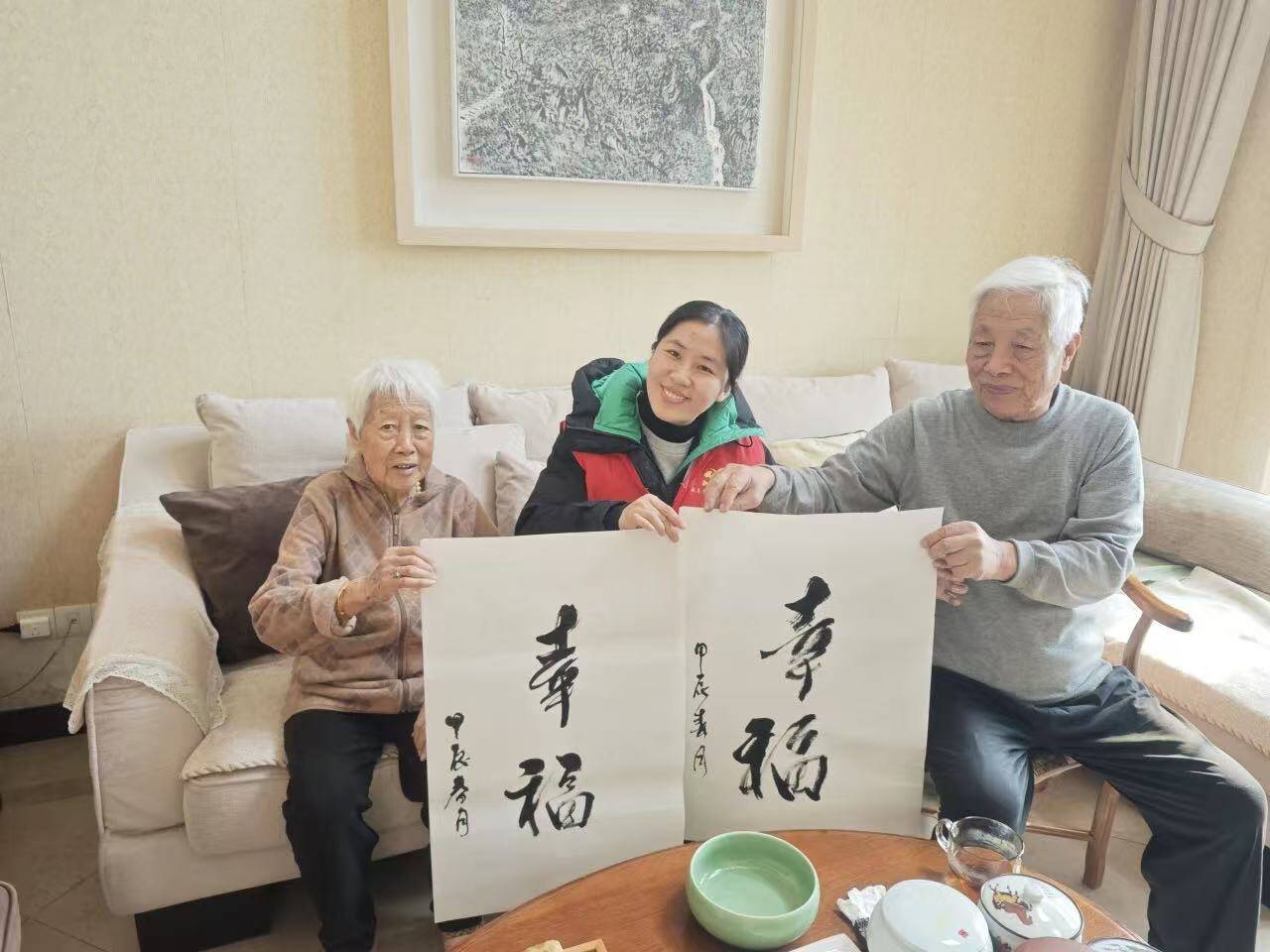

社工相伴 书写幸福。

真情义剪 巧修幸福。(青岛西海岸报记者 丁霞)

打开“西海岸传媒”看评论